Петровский Леонид Григорьевич родился в 1902 года на Щербиновском руднике в Донбассе. Его отец Петровский Григорий Иванович - советский революционер, депутат Государственной думы Российской империи IV созыва, советский и украинский партийный и государственный деятель. Брат – Пётр Григорьевич Петровский (1899 - 1941), советский партийный и государственный деятель. В 1916 году вступил в ряды РКП(б). В марте 1917 года был призван в ряды Русской императорской армии и направлен на учёбу в Ораниенбаумскую школу прапорщиков, после окончания которой в июне назначен на должность младшего офицера роты в 1-м запасном пулемётном полку, дислоцированном в Петрограде, а 27 октября – на должность командира роты. В ноябре 1917 года вступил в отряд Красной гвардии, после чего принимал участие в ходе штурма Зимнего дворца. В декабре того же года назначен на должность командира взвода красногвардейского отряда, преобразованного вскоре в 1-й пулемётный социалистический полк. Участвовал в боевых действиях против германских войск на Северном фронте под Ямбургом. В феврале 1918 года был призван в ряды РККА. С 30 июля по 2 декабря того же года командовал 1-м Саранским полком (1-я Инзенская дивизия), во главе которого принимал участие в боевых действиях на Восточном фронте против войск под командованием А. В. Колчака.

23 мая 1919 года направлен на Южный фронт, где служил на должностях начальника штаба 1-й бригады (37-я стрелковая дивизия, 10-я армия, начальника разведки и начальника штаба 2-й кавалерийской бригады (6-я кавалерийская дивизия), а с 12 июля по 10 октября временно командовал бригадой. Принимал участие в боевых действиях против войск под командованием А. И. Деникина.

С мая 1920 года Петровский принимал участие в боевых действиях в ходе советско-польской войны в составе 16-й армии (Западный фронт); 5 июля назначен на должность начальника оперативного отдела армии, 17 июля – на должность старшего помощника начальника штаба 8-й стрелковой дивизии, 9 августа – на должность начальника штаба этой же дивизии, а 15 сентября – на должность командира 72-го стрелкового полка этой же дивизии. В ноябре был тяжело ранен, после чего взят в плен в районе города Лунинец, после чего содержался в Брест-Литовском лагере. В апреле 1921 года в ходе кампании по обмену пленными вернулся в РСФСР.

В апреле 1921 года Петровский был направлен на учёбу в Военную академию РККА, которую окончил 20 октября 1922 года с оценкой «удовлетворительно», после чего служил на должностях командира стрелкового батальона в составе 31-го стрелкового полка (Петроградский военный округ) и 15-го стрелкового полка (Западный фронт). В январе 1924 года назначен на должность командира 87-го стрелкового полка, в марте 1925 года – на должность командира 15-го стрелкового полка (Белорусский военный округ), а в ноябре 1926 года – на должность начальника штаба 74-й стрелковой дивизии (Северокавказский военный округ), дислоцированной в Краснодаре.

После окончания курсов усовершенствования высшего начальствующего состава при Военной академии имени М. В. Фрунзе в ноябре 1928 года был назначен на должность командира 6-й стрелковой дивизии, а в декабре 1930 года – на должность командира 14-й кавалерийской дивизии. После окончания Военной академии имени М. В. Фрунзе в 1932 году вернулся на прежнюю должность. 20 декабря 1934 года Петровский назначен на должность командира 1-й Московской Пролетарской стрелковой дивизии (Московский военный округ), в мае 1937 года – на должность командира 5-го стрелкового корпуса (Белорусский военный округ), 28 ноября того же года – на должность командующего Среднеазиатским военным округом, а в марте 1938 года – на должность члена Военного Совета и заместителя командующего Московским военным округом, однако с мая того же года находился в распоряжении Управления по комначсоставу РККА. 29 ноября был уволен из рядов РККА, после чего находился под следствием в органах НКВД по ст. 43 п. «а», однако не был арестован. В августе 1940 года дело было прекращено и 28 ноября того же года Петровский по ходатайству С. К. Тимошенко восстановлен в кадрах РККА и в звании, после чего назначен на должность командира 63-го стрелкового корпуса (21-я армия).

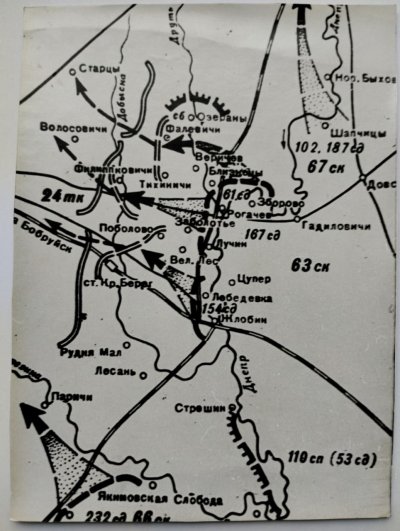

С началом войны корпус был передислоцирован на Западное направление, где включён в состав 21-й армии (Центральный фронт), после чего в июле 1941 года принимал участие в ходе боевых действий по контрнаступлению по направлению на Бобруйск, во время которого занял Жлобин и Рогачёв.

Данная военная операция – одна из славных страниц в истории Великой Отечественной войны. Благодаря ей противник был вынужден отвлечь от наступления на Москву значительные силы более чем на месяц. Также за это время удалось эвакуировать Гомель.

Жлобин был занят немецко-фашистскими войсками 3 июля. Это заметно осложнило положение Красной Армии на данном участке фронта, отрезанным оказался Гомель. В связи с этим находившиеся в районе Жлобина и Рогачёва части 63-го стрелкового корпуса, оборонительные позиции которого растянулись на целых 70 километров, вместо нормативных 16–24 предприняли разведку боем, в результате которого и был освобождён наш город. В этом успешном манёвре участвовала 117-я стрелковая дивизия, поддержанная огнём 322-го и 707-го гаубичных артиллерийских полков и 546-го дивизиона корпусной артиллерии. На рассвете 6 июля 240-й стрелковый полк первым форсировал Днепр и овладел Жлобином. Тем временем успешно преодолел реку и другой полк 63-й стрелковой дивизии – 275-й.

Как вспоминали очевидцы, в самый разгар боя на переднем крае, стоя в полный рост под огнём противника, находился комкор Леонид Петровский. Его личный героизм во многом способствовал успешному наступлению. Правда, немцы быстро подтянули резервы и заставили наши части отойти на старые позиции. Но через несколько дней Жлобин вновь стал свободным.

Приказ о переходе в новое наступление 63-й корпус получил 12 июля. Комкор Леонид Петровский решил осуществить форсирование Днепра широким фронтом, чтобы овладеть не только Жлобином, но и соседним Рогачёвом. 13 июля был жаркий день. Воздух накалил и мощный огонь наших наступающих частей. Первой на врага, окопавшегося в Жлобине, обрушилась группа советских разведчиков во главе с капитаном Чистяковым, младшими лейтенантами Шматковым и Коваленко. Они уничтожали танки, подавляли огневые точки. Стремительным был напор и другой группы разведчиков – во главе с командиром Степанищевым. Они первыми ворвались в Рогачёв. К концу июля 1941 года части 63-го корпуса вклинились в глубину расположения противника до 30 километров. 31 июля пришло известие о том, что за умелое руководство боевыми действиями командиру корпуса Л. Г. Петровскому присвоено звание генерал-лейтенанта.

Тем временем против 63-го корпуса, в котором осталось неполных две дивизии, враг бросил семь отборных пехотных дивизий, крупные силы противника подтягивались с тыла. Без боеприпасов и продовольствия, оказавшись в окружении, генерал Л. Петровский начинает прорыв вверенных ему частей. Сам командующий корпусом с группой бойцов прорывается к частям, прикрывавшим отход дивизий, чтобы помочь им оторваться от противника. А враг наседает со всех сторон. Л. Петровский снова впереди бойцов, сам ведёт красноармейцев в атаку. Получает первое ранение, но остаётся в строю. То и дело вспыхивают рукопашные схватки. Уже пал в штыковой атаке начальник штаба корпуса А. Фейгин, тяжело ранен начальник артиллерии А. Казаков, геройски гибнет адъютант генерала - лейтенант В. Колесов. А группа во главе с Л. Петровским держится. И тут генерал получает второе ранение. Но остаётся в строю. Он также отказывается, точнее – просит командование фронтом отсрочить его вылет в расположение 21-й армии, командующим которой он назначен. Вместо себя в присланный за ним самолёт садит тяжелораненого бойца. 17 августа 1941 года, выходя из окружения, Леонид Григорьевич погиб.

Что касается оставшихся в живых бойцов 63-го стрелкового корпуса, то некоторые из них дошли до Берлина. И они постоянно держали в памяти последние слова Петровского: «Только вперёд!»

До 1944 года Леонид Григорьевич Петровский считался пропавшим без вести. Когда советские войска освободили Жлобинщину, по указаниям местных жителей могила генерала была найдена. Останки генерала были перенесены в братскую могилу в деревне Старая Рудня. Там сегодня возвышается бронзовый бюст Петровского. В 1990 году Леониду Петровскому было присвоено звание почётного гражданина г. Жлобина. В 1960-е годы на центральной площади города был установлен памятник в честь освободителей 1941 года. Именем его названа одна из улиц города, а на здании Жлобинского районного исполнительного комитета установлена мемориальная доска.